Raumklima

Ob wir uns in einem Innenraum wohlfühlen, hängt stark vom Raumklima ab. Das Raumklima setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen und bestimmt maßgeblich die wahrgenommene Wohnqualität und Behaglichkeit in einem Raum. Die meisten Menschen verbringen im Durchschnitt 80 % ihres Tages in geschlossenen Räumen. Ein gesundes Raumklima ist die Voraussetzung für körperliche, geistige und seelische Gesundheit. Das gilt sowohl für die Innenräume zu Hause, als auch für die Innenräume am Arbeitsplatz.

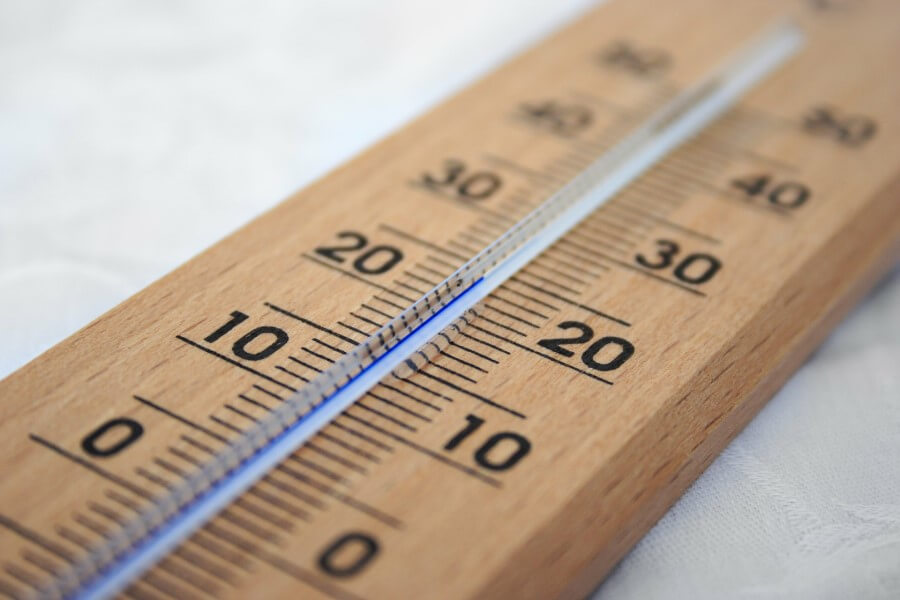

Die Temperatur der Luft und die Luftfeuchtigkeit in einem Raum sind zwei wesentliche Einflussfaktoren. Richtiges Heizen und Lüften sind daher essenziell für ein gutes Raumklima. In schlecht gedämmten Räumen entstehen kalte Oberflächen, die die Raumtemperatur um einige Grade kälter erscheinen lassen, als sie tatsächlich ist. An Wärmebrücken und kalten Außenwänden besteht zusätzlich erhöhte Gefahr einer Schimmelpilzbildung. Die richtige Dämmung beeinflusst nicht nur die wahrgenommene Raumtemperatur, sondern wirkt gleichzeitig der Schimmelbildung entgegen, die bei kalten Wänden und zu hoher Luftfeuchtigkeit nahezu unausweichlich ist. Auch Zugluft, zum Beispiel durch schlecht schließende Fenster und Türen, kann das Raumklima stören und dazu führen, dass ein Wohnraum unbehaglich wirkt.

Ein weiterer Faktor, der das Raumklima ausmacht, ist die chemische Zusammensetzung der Luft beziehungsweise die Schadstoffbelastung in Innenräumen: Chemische Ausdünstungen, Feinstaub, Elektrosmog, Radon-Strahlung und Fogging mindern die Qualität der Luft in geschlossenen Räumen und sorgen für ein schlechtes und teilweise sogar ungesundes Raumklima.

Für ein angenehmes und gesundes Raumklima in den eigenen vier Wänden können Sie einiges tun. Im Folgenden finden Sie wissenswerte und vertiefende Informationen zur idealen Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit in Innenräumen sowie der richtigen Wärmedämmung. Und Sie erfahren, wie Sie die Luftqualität in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus verbessern und Schimmel in Wohnräumen verhindern können.

Wie beeinflusst die Raumtemperatur das Raumklima und das Wohlbefinden?

Welche Temperatur in einem Raum als angenehm empfunden wird, ist von Mensch zu Mensch verschieden und auch abhängig von der Tätigkeit und der jeweiligen Jahreszeit. Wer längere Zeit am Schreibtisch sitzt und sich wenig bewegt, bevorzugt eine höhere Raumtemperatur als jemand, der gerade eine schwere körperliche Tätigkeit ausübt. Für Letztere sind meist 12 °C ausreichend, für eine überwiegend sitzende Arbeitshaltung dagegen mindestens 20 °C. Die optimale Raumtemperatur ist auch abhängig vom jeweiligen Raum: Im Wohnzimmer und Kinderzimmer beträgt diese 20 °C bis 22 °C, im Bad 23 °C, im Flur und in der Küche dagegen nur 18 °C. Auch im Schlafzimmer bevorzugen viele Menschen eine Raumtemperatur zwischen 17 °C und 20 °C, also etwas kühler, als beispielsweise im Kinderzimmer. Im Keller darf es auch noch kälter sein, zwischen 10 °C und 15 °C ist hier ausreichend, wenn dort nur Gegenstände oder Lebensmittel gelagert werden.

Mehr zum Thema Temperatur in Wohnräumen finden Sie hier:

Die ideale Luftfeuchtigkeit in Innenräumen

Die Luftfeuchtigkeit oder auch Luftfeuchte bezeichnet den Anteil des Wasserdampfs in der Luft beziehungsweise im Gasgemisch der Luft. Die relative Luftfeuchtigkeit, ausgedrückt in Prozent, wird in der Regel als Maß für die Luftfeuchtigkeit in einem Raum herangezogen. Mit einem Hygrometer kann der prozentuale Anteil ermittelt werden.

Auch bei der Luftfeuchtigkeit ist das subjektive Empfinden unterschiedlich. Trockene Heizungsluft im Winter wird von einigen Menschen als unangenehm empfunden, da es die Schleimhäute austrocknet. Eine dauerhaft zu hohe Luftfeuchtigkeit wird oft als drückend empfunden und kann zur Schimmelpilzbildung führen. Die ideale Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 % und 50 %, je nach Raum – Bad, Küche, Flur, Schlafzimmer – sind Werte zwischen 40 % und bis zu 60 % optimal. Regelmäßiges Stoßlüften sorgt für einen guten Luftaustausch und verhindert, dass die Luftfeuchtigkeit in einem Raum zu hoch wird.

Mehr zu den Themen Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung und Feuchtigkeitsschäden in Wohnräumen finden Sie hier:

Richtig heizen in Wohnräumen

Um sich in Innenräumen wohl und behaglich zu fühlen, müssen die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit stimmen. Neben regelmäßigem Stoßlüften ist auch das richtige Heizverhalten wichtig. Auf das Heizen verzichten viele Menschen in den Monaten Mai bis August vollständig. Je nach Region ist es zu dieser Zeit tagsüber bereits angenehmen warm und spätestens nach den Eisheiligen ist mit stark fallen Temperaturen nicht mehr zu rechnen. In der Heizperiode vom Herbst bis zum späten Frühling lassen sich moderne Heizthermen mittels Programmierung gezielt steuern und sowohl an die vorherrschenden Außentemperaturen als auch an die Tageszeit optimal anpassen. So wird die Temperatur der Heizkörper oder der Fußbodenheizung in der Nacht über die Nachtabsenkung reduziert. Dadurch herrscht in den Wohnräumen immer die richtige Temperatur und über die Steuerung sparen Sie zudem Heizkosten. Bei Abwesenheit in der Heizphase – zum Beispiel bei einem Urlaub – sollten Sie die Heizung jedoch nicht komplett ausschalten, sonst kühlen die Räume zu stark aus und es besteht die Gefahr, dass sich Schimmel bildet.

Richtiges Heizen und eine gute Dämmung gehen Hand in Hand: Denn eine Wärmedämmung spart nicht nur langfristig Heizkosten, sondern sorgt auch dafür, dass es keine kalten Oberflächen im Raum gibt – zum Beispiel am Fußboden oder an den Wänden. Ohne ausreichende Dämmung wird die Temperatur in Räumen oft als kälter empfunden. Undichte Stellen an Fenstern und Türen und Zugluft tun dann noch ihr Übriges, damit wir uns in einem Raum unwohl fühlen. Bei Altbauten ist eine Innendämmung oft eine gute und nachhaltige Lösung, insbesondere, wenn die Fassade oder andere bautechnische Bedingungen eine Außendämmung nicht zulassen. Die Wärmedämmung ist also der erste Schritt, damit Sie dauerhaft die Wohnräume behaglich warm und kosteneffizient heizen. Mit der Getifix Klimaplatte (Kalziumsilikatplatte) und der Mineraldämmplatte ambio verbessern Sie nicht nur die Wärmedämmung, sondern die Eigenschaften der Platten verhindern auch die Bildung von Schimmelpilzen. Denn die mineralischen Dämmplatten sind in der Lage, die Feuchtigkeit aus der Raumluft aufzunehmen, zu speichern und kontrolliert wieder abzugeben.

Mehr zum Thema Wärmedämmung erfahren Sie hier:

Wärmedämmung mit Getifix

Sie wünschen weitere Infos zur Getifix Wärmedämmung? Kontaktieren Sie den Getifix Fachbetrieb in Ihrer Region. Gerne beraten Sie auch unsere Mitarbeiter in der Getifix Systemzentrale zu den Vorteilen und Möglichkeiten für eine Innendämmung und zum modernen Dämm-System von Getifix mit der Getifix Klimaplatte und der Mineraldämmplatte ambio.

Schadstoffe in der Raumluft sorgen für ein ungesundes Raumklima

78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, 0,93 % Edelgase und nur 0,03 % Kohlendioxid – so sollte die Luft, die wir in Innenräumen atmen, im Idealfall zusammengesetzt sein. Doch Schadstoffe in der Raumluft sorgen dafür, dass wir uns in Räumen unbehaglich fühlen.

Chemische Ausdünstungen nehmen wir teilweise am Geruch wahr – zum Beispiel bei Möbelstücken. Der Anstrich der Möbel, die Stoffe von Polstermöbeln oder auch der verwendete Kleber sondern Gerüche ab, die bei neuen Möbel meist besonders prägnant sind. Der stechende Geruch des Schadstoffs Formaldehyd, der oft in Holzleimen, Lacken und Farben steckt, kann sogar Übelkeit, Haut- und Augenreizungen und Ähnliches bei Menschen auslösen. Bei einer dauerhaften Belastung mit Formaldehyd in der Raumluft können der Schlaf und die Konzentrationsfähigkeit gestört werden. Feinstaub beeinträchtigt ebenfalls die Raumluft und damit das Raumklima. Durch Öfen und Heizungen kann in Innenräumen Feinstaub entstehen. Feinstaub kann auch von draußen, beim Lüften oder durch Undichtigkeiten, in Innenräume gelangen. Die Feinstaubpartikel in der Außenluft stammen zum Beispiel von Autogasen, aus der Industrie oder von Kraftwerken.

Elektrosmog sind wir sowohl im Freien, als auch in Innenräumen ausgesetzt. Die Ursache von Elektrosmog liegt in elektrischen und magnetischen Wechselfeldern. Im häuslichen Umfeld geht E-Smog beispielsweise von elektrischen Geräten wie Telefonen oder Induktionsherden aus, aber auch von Versorgungsleitungen. Radon-Strahlung tritt überall dort auf, wo sich Uran und Radium in der Erde befinden. Bodennahe Innenräume sind von der Strahlung stärker betroffen als höher gelegene Stockwerke. Wie stark die Belastung mit Radon ist, ist regional unterschiedlich, denn die Konzentration ist in einigen Gebieten höher als in anderen und auch der Boden ist unterschiedlich durchlässig für Radon. Durch Undichtigkeiten kann Radon auch in Innenräume gelangen, sich dort anreichern und krebserregend wirken.

Ein weiterer Schadstoff in der Raumluft ist Fogging beziehungsweise der Fogging-Effekt: In der kalten Jahreszeit, in der weniger gelüftet und mehr geheizt wird, können schwarze, schmierige Verfärbungen im Deckenbereich und an kalten Außenwänden auftreten. Diese diffusen Beläge stammen von schwerflüchtigen organischen Verbindungen, zum Beispiel von Weichmachern, die unter anderem von Raufasertapeten, Teppichböden, Elektrokabeln und Einrichtungsgegenständen an die Raumluft abgegeben werden. Der Effekt tritt in renovierten Altbauten, in Neubauten oder frisch gestrichenen Räumen auf. Gesundheitsschädlich ist das nicht, jedoch ein Hinweis auf eine unzureichende Lüftung.

Mehr zu den Themen gesundes Raumklima, Schadstoffe in der Raumluft vermeiden, und unangenehme Gerüche beseitigen, lesen Sie hier:

FAQ – Fragen und Antworten zum Raumklima

Was ist ein gesundes Raumklima?

Das Raumklima in Innenräumen wird vor allem durch das Zusammenwirken von Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftqualität und Luftbewegung bestimmt. Auch die Beleuchtung und die Oberflächentemperatur der Wände, des Fußbodens und der Fenster beeinflussen das Raumklima. Da die meisten Menschen einen Großteil des Tages in geschlossen Räumen verbringen – ob zu Hause oder am Arbeitsplatz – hat das Raumklima großen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit.

Eine angenehme Raumtemperatur zwischen 19 °C und 22 °C (je nach Tätigkeit auch etwas kühler), eine ideale Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % bis 50 % und eine frische Raumluft, frei von unangenehmen Gerüchen, machen ein gutes Raumklima aus. Kalte Oberflächen an schlecht gedämmten Wänden, alten Fenstern oder im Fußbodenbereich führen dazu, dass wir die Raumtemperatur als kälter empfinden, als sie eigentlich ist. Mit einer Wärmedämmung kann diesem unbehaglichen Gefühl entgegengewirkt werden. Es gutes und gesundes Raumklima zeichnet sich zudem durch eine hohe Luftqualität aus. Schadstoffe in der Raumluft, die von außen durch Lüften oder Undichtigkeiten in den Innenraum gelangen oder von Einrichtungsgegenständen oder Ähnlichem ausgehen, gilt es soweit wie möglich zu vermeiden. Dazu gehört auch, Schimmel in Innenräumen und dessen Ursachen konsequent zu beseitigen.

Setzen Sie deshalb bei der Schimmelpilzsanierung und Wärmedämmung von Innenräumen auf die Hilfe ausgewiesener Profis – wir vermitteln Ihnen dazu gern einen unserer Getifix Fachbetriebe.

Wie hoch soll die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer sein?

Die Luftfeuchtigkeit, also die Menge an Wasserdampf in der Luft, in einem Innenraum – und damit auch im Schlafzimmer – beträgt im Idealfall 40 % bis 50 %. Messen und überwachen können Sie die Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer. Ist die Luft im Zimmer zu trocken, kann sich das auf die Schleimhäute und Atemwegen auswirken; diese trocknen aus, wodurch Keime und andere Krankheitserreger wiederum leichter in den Körper eindringen können. Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit kann sich jedoch ebenfalls negative Auswirkungen und beispielsweise zu Kreislaufproblemen führen. Zudem führt eine zu hohe Luftfeuchte in schlecht gedämmten Räumen häufig zu Schimmelbildung. Wenn Sie mehr über das Gesundheitsrisiko durch Schimmel im Schlafzimmer erfahren möchten, dann schauen Sie in unseren Ratgeber – hier finden Sie weitere Informationen über Schimmelbefall und wie Sie diesen nachhaltig beseitigen.

Gerade im Schlafzimmer, in dem wir uns viele Stunden während der Schlafenszeit aufhalten, ist Schimmel eine gesundheitliche Gefahr. Achten Sie daher im Schlafzimmer unbedingt darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im idealen Bereich zwischen 40 % und 60 % liegt und lüften Sie tagsüber und vor dem Schlafengehen den Raum ausreichend. Mehr über „richtiges Lüften“ erfahren Sie in unserem Lüftungsleitfaden.

Welche Raumluftfeuchtigkeit ist normal?

Die optimale Raumluftfeuchtigkeit in einem Innenraum liegt bei 40 % bis 60 %. Im Badezimmer ist die Luftfeuchtigkeit normalerweise am höchsten und beträgt zwischen 50 % bis 70 %. Auch in der Küche herrscht durch den Wasserdampf, der beim Kochen in die Raumluft aufsteigt, eine höhere Luftfeuchte. Hier sind zwischen 50 % und 60 % normal. Einen Überblick über die optimale Luftfeuchtigkeit und die optimale Raumtemperatur der verschiedenen Wohnräume finden Sie in unserem Ratgeber.

Bei welcher Luftfeuchtigkeit entsteht Schimmel?

Die Luftfeuchtigkeit in einem Wohnraum sollte idealerweise bei 40 % bis 50 % liegen. Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, wird die Luft nicht nur als drückend wahrgenommen und kann Kreislaufprobleme verursachen, sondern es kann bei schlecht oder nicht gedämmten Wänden auch Schimmel entstehen. An kalten Außenwänden (insbesondere in Ecken und in Bodennähe) oder an Wärmebrücken, wie schlecht isolierten Fenstern beziehungsweise Fensterlaibungen, schlägt sich der Wasserdampf aus der Luft als Kondenswasser nieder – diese Stellen sind dann prädestiniert dafür, dass dort Schimmel entsteht. Mehr zu den Ursachen von Schimmel und einer nachhaltigen Schimmelpilzsanierung lesen Sie hier.

Eine dauerhaft erhöhte Luftfeuchtigkeit von über 60 % kann aber auch in gut gedämmten Innenräumen die Schimmelbildung begünstigen. Bei einer ständigen Luftfeuchte von über 70 % ist Schimmel fast unausweichlich. Regelmäßiges Lüften ist daher wichtig, ebenso wie die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer.

Bauliche Mängel können auch dazu führen, dass die Luftfeuchtigkeit in Innenräumen dauerhaft zu hoch ist. Eine Leckage oder ein Wasserschaden durch einen Rohrbruch führen zu Feuchtigkeit im Mauerwerk und damit zu nassen Wänden oder Böden. Solche Schäden werden manchmal erst mit zeitlicher Verzögerung im Innenraum sichtbar. Damit aus dem Feuchtigkeitsschaden nicht auch noch ein Schimmelbefall entsteht, muss die Ursache schnell gefunden und eine professionelle Gebäudetrocknung eingeleitet werden.

Wir beraten Sie umfassend zu den Themen Schimmelpilzsanierung, Bauwerksabdichtung, Wärmedämmung und Gebäudetrocknung, damit bei Ihnen wieder ein behagliches und gesundes Raumklima einzieht. Kontaktieren Sie uns hierzu!

Welche Pflanzen verbessern die Raumluft?

Pflanzen können in Wohnräumen die Raumluft und damit das Raumklima spürbar verbessern: Sie erhöhen die Luftfeuchtigkeit und bestimmte Arten können sogar Schadstoffe, wie etwa Formaldehyd, aus der Raumluft filtern. Je größer und vitaler die Zimmerpflanze ist, desto größer ist auch die Wirkung auf die Raumluft und das Raumklima.

Diese Zimmerpflanzen-Sorten eignen sich besonders, um die Luftqualität in einem Innenraum zu erhöhen: Philodendron (Baumfreund), Chloropyhtum comosum (Grünlilie), Dracaena (Drachenbaum), Ficus benjamina (Birkenfeige), Chrysanthmum morifolium (Chrysantheme), Spathiphyllum (Einblatt) und Aglaonema (Kolbenfaden).

Grünpflanzen produzieren Sauerstoff durch Fotosynthese. Nachts kommt dieser biochemische Vorgang bei den meisten Pflanzen zum Erliegen und sie geben Kohlendioxid ab. Einige Arten nehmen jedoch nachts Kohlendioxid auf und eignen sich daher für die Verbesserung der Raumluft im Schlafzimmer. Zu diesen Zimmerpflanzen zählen beispielsweise Orchidaceae (Orchidee), Bromeliaceae (Bromelie, auch Ananasgewächs genannt) oder Aloe vera (Echte Aloe).

Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit erhöhen?

Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen. Die Feuchtigkeitssättigung ist also je nach Temperatur unterschiedlich. Durch das Heizen in der kalten Jahreszeit wird die Raumluft trocken. Beträgt die relative Luftfeuchte in einer 70 m² großen Wohnung bei 10 °C Raumtemperatur beispielsweise 40 % und wird diese Wohnung durch heizen auf 20 °C erwärmt, dann liegt die absolute Luftfeuchte zwar immer noch bei 3 g Wasser auf 1 kg Luft, aber die relative Luftfeuchte beträgt nur noch 20 %, weil die Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann. Und diese Luft empfinden wir dann als zu trocken, da die optimale relative Luftfeuchtigkeit je nach Raum zwischen 40 % und 50 % liegt.

Wenn Sie die Luft in ihren Wohnräumen als zu trocken empfinden und Ihre Schleimhäute gereizt werden, dann können Sie Abhilfe schaffen durch richtiges Heizen – also die Räume nicht überheizen, sondern auf eine Raumtemperatur bis maximal 21 °C achten. Außer im Bad, dort darf es auch 23 °C warm sein. Dann sorgen Sie mit regelmäßigem Stoßlüften, insbesondere in der kalten Jahreszeit, für einen schnellen und effizienten Luftaustausch. Die Luftfeuchtigkeit können Sie mit einem Hygrometer kontrollieren.

Wenn die Luftfeuchtigkeit dennoch zu gering ist, dann können Sie Luftbefeuchter einsetzen. Diese erhöhen die Luftfeuchte spürbar, sind allerdings auch keimanfällig und die Raumluftfeuchtigkeit muss beim Einsatz solcher Geräte genau im Auge behalten werden, damit sich bei dauerhaft zu hoher Luftfeuchte über 60 % kein Schimmel im Wohnraum bildet.

Eine weitere Möglichkeit, die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen und gleichzeitig das Raumklima positiv zu beeinflussen sind Zimmerpflanzen. Mehr zum Thema finden Sie in unseren Ratgebern Was hilft bei trockener Heizungsluft und Luftfeuchtigkeit erhöhen.

MEHR ZUM THEMA RAUMKLIMA

Wärmedämmung – Ein Gewinn für das Raumklima

Mit einer Wärmedämmung sorgen Sie für eine verbesserte Energieeffizienz Ihres Hauses, senken die Heizkosten und erhöhen den Wohlfühlfaktor. Hier erfahren Sie, welche Möglichkeiten der Dämmung zur Verfügung stehen, wie Sie Energieverlusten und Schimmelbildung effektiv vorbeugen und welche Dämmmaterialien Ihnen dabei gute Dienste leisten.

Richtig heizen – Heizungsleitfaden und Tipps

Um Heizkosten zu senken und Energie zu sparen, sollten Räume richtig beheizt werden. Erfahren Sie hier, was Sie beim Heizen beachten müssen, welche die richtige Raumtemperatur ist und warum eine Nachtabsenkung sinnvoll ist.

Raum kühlen ohne Klimaanlage – Rat & Tipps

Wenn Sie einen Raum ohne Klimaanlage kühlen wollen, haben wir einige nützliche Tipps und Tricks für Ihr Heim oder das Büro. Erfahren Sie im Ratgeber unter anderem, welche Hausmittel es gibt, wie Sie Zimmer mit einem Ventilator kühlen und warum eine Wärmedämmung wichtig ist.

Optimale Raumtemperatur – Ratgeber & Tipps

Mit der optimalen Raumtemperatur können Sie nicht nur Energie sparen, sondern auch das Schimmelpilzrisiko minimieren. Erfahren Sie, welche Raumtemperatur sich für welchen Raum eignet und welche weiteren Vorteile die richtige Raumtemperatur mit sich bringt.